为追寻革命足迹,感悟先辈精神,深化大学生理想信念,将爱国情化为奋斗力,更为了在少先队员们的心中种下红色的种子,厚植家国情怀。7月11日上午,在指导老师程芳和曾慧珠的带领下,重庆对外经贸学院文学与创意传播学院“纸韵文心,创艺融和”教育关爱服务团与合川区太和镇的老党员与少先队员们出发前往周吉可故居。

(图为团队成员与老党员和小朋友们合照)

青砖小院,树影婆娑。周吉可故居的庭院里,几缕阳光正静悄悄探视着那扇半开的旧门扉,纪念馆讲解员的声音不高,却如石落静水,涟漪层层漾开。她停在一件褪色的军装前,指腹轻轻抚过衣襟上那细密到几乎难以察觉的补丁针脚,声音忽而低沉下去,带着一丝不易察觉的哽咽:“就是在这里,他最终告别了家人……”那一刻,满屋寂静,连墙上悬挂的旧钟,也仿佛屏住了呼吸。

(图为纪念馆讲解员介绍)

(图为团队成员和小朋友认真参观)

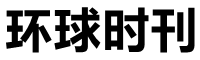

窗外阳光透过枝叶缝隙,在老党员饱经风霜的脸上投下斑驳的光影。他胸前佩戴的党员徽章虽已微微磨损,却依旧映着光亮。老人看着馆内陈列的旧物讲起他年轻时追寻吉可足迹的岁月,声音低沉而清晰。他说:“那时心里揣着一把火,就想弄明白,周吉可这样的人,心窝里究竟揣着多大的信念,能如此从容地燃烧自己?”讲至深处,老人眼眶渐渐泛红,映照出岁月无法侵蚀的赤诚。

(图为老党员参观纪念馆)

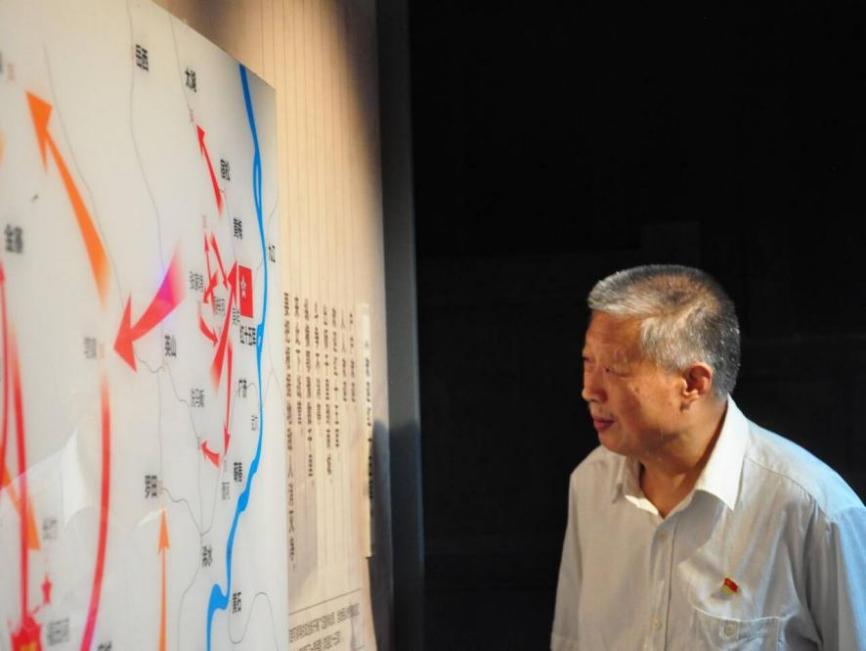

清脆的童音打破了庭院的肃穆,系着红领巾的少先队员们,带着初春嫩芽般的朝气和好奇心在纪念馆内留下足迹,犹如穿越时空一般。他们在展柜前踮起脚尖,小脑袋挤在一起,目光热切地追寻着玻璃后那些旧物——那盏蒙尘的油灯,那本墨色已淡的笔记簿,还有那支早已沉默的钢笔。稚嫩的面庞上,写满了与年龄相称的庄重。讲解员阿姨俯身轻语:“孩子们,你们看,这灯芯虽短,曾照亮过多少暗夜的路啊。”孩子们认真点头,清澈眼眸里,映出灯盏的微光,也映出某种初萌的领悟。

(图为小朋友认真参观纪念馆)

(图为小朋友认真聆听讲解)

(图为小朋友参观红军作战地图)

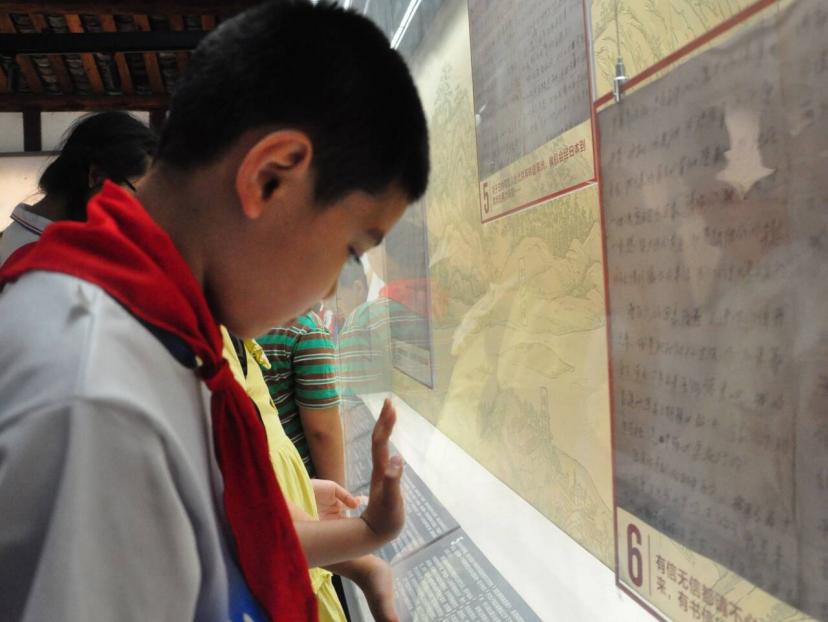

庭院中新绿与苍褐交织,在故居古老的墙壁上投下摇曳的影,静默与朝气在此刻交融更显岁月静好之感。随后,团队成员母雯欣将亲手剪刻的周吉可画像赠予纪念馆,将青春力量转化为红色印记,把清澈的爱留在红色教育基地;紧接着团队指导老师与成员们为老党员们送上慰问品,以此感激他们曾在青春岁月里为党和国家负重前行,为了我们今天美好幸福的生活做出巨大贡献。

(图为团队成员母雯欣和老党员合影)

(图为团队成员参观展柜)

(图为团队成员母雯欣赠送剪纸)

(图为指导老师赠送慰问品)

在故居的堂屋内,五位老党民围坐在一起与团队成员分享他们的入党经历。讲起年轻时的红色故事,一幅幅保家卫国、身着戎装的少年征战图浮现在眼前,他们的足迹遍布云南、越南、甘肃等地,“党说要守好边疆,咱就不能退半步!”曾经的峥嵘岁月无论再苦,老党员们提起来眼中仍闪烁着对党的无限忠诚与热爱,只要想到身后有万家灯火,那么泥泞里也总是花朵的模样。从抗战时期到新时代,他们始终与党同心同德,用行动诠释着共产党员的初心与使命。

(图为团队成员采访老党员)

故居里陈列的旧物,或许会蒙上时光的微尘;英雄的故事,却从未在讲述中失去温度。那些白发长者心中滚烫的热泪,那些红领巾下澄澈专注的目光,在这方小小的庭院里无声交汇。旧物无声,却总在等待新的叩访者;信念如灯,只消一点火种,便能再度照亮人心深处那条蜿蜒却坚定的路。当后来者轻轻推开这扇院门,他们带走的,绝不止是匆匆一瞥的风景。

(图为大合照)

文稿:“纸韵文心,创艺融和”教育关爱服务团团队

标题:红心相印 赘续基因

地址:http://www.hhhtmd.com/hqcj/45820.html